若狭塗のお箸展によせて ②職人探訪

現在小浜市で唯一となった若狭塗箸の伝統工芸士・古井正弘さんを訪ねました。

住宅地の中にひっそりと佇む一軒家。そこが現在小浜市で唯一の若狭塗箸の伝統工芸士である、古井正弘さんの箸工房です。15歳の頃から親方の元で30年、独立してから35年の計65年間、ずっとお箸を専門に作り続けています。

「箸に触れていると心が落ち着く」と話されるくらい箸作りが大好きで、古井さんにとってなくてはならないものなのだと感じました。

工房内はすっきりと整頓されており、壁沿いには塗ったお箸を乾燥させるための漆風呂、部屋の中央には背の低い作業机がポツンと一つ。机の前の床に座り、手際よく作業をされていきます。お箸がリズミカルに塗られていく工房内は心地の良い緊張感が漂い、自然と背筋が伸びるようでした。

昔、伝統工芸の多くは分業制を行っていました。分業制とは、塗り専門の職人、研ぎ専門の職人、加飾専門の職人というように、工程ごとに分けて仕事をされるシステムのことです。古井さんはもともと塗りを専門としていた職人で、分業制でなくなってからは自ら模様付けや仕上げの研ぎをされています。それ以外の研ぎは研ぎの職人へ。しかし、その職人も2人のみになっており「若狭塗は研ぎが一番大切で、研ぎの職人がいなくなると終わりだろう」と危惧されています。

約3か月かけて作られるお箸。心掛けていることを伺うと「慣れるまでは均一に漆を塗るのを慎重に行っていたが、今では勘。でも手抜きは一切しない。丁寧に、自分が納得するまで仕上げる」と。

古井さんの作るお箸は箸先が特に細くなっているのが特徴です。ご自身でこだわりを持って木地を削っています。長年培ってきた技術はもちろん、妥協を許さない仕事が古井さんの作るお箸が美しい所以なのでしょう。見た目だけではわからないですが、漆ならではの手になじむしっとり感や使いやすさを、実際に手に取って感じていただきたいです。

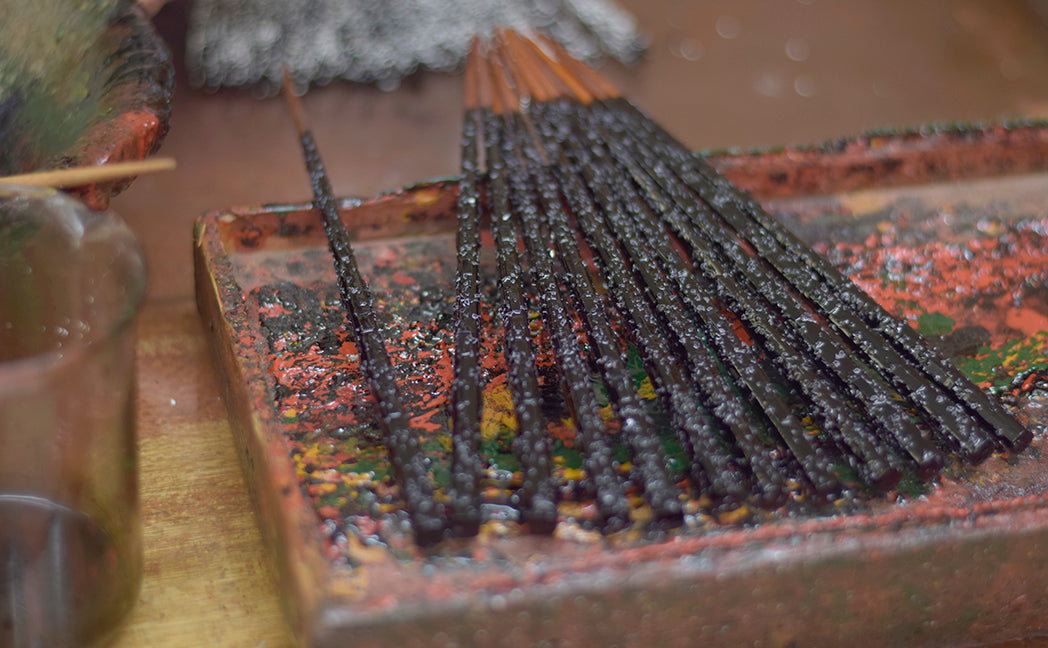

取材時の作業…加飾の卵殻が定着するように「固め」という作業

若狭塗の現状

かつて若狭塗の職人は分業制でした。分業制をとることで、職人の手仕事による大量生産を可能にしていました。しかし、職人の高齢化や後継者不足により、職人の数が減少。手仕事による量産が難しくなりました。現在は会社規模により工業的に量産してところが大半です。すべてを手仕事で作り上げる伝統的な若狭塗箸は希少価値の高いものになりつつあります。

「何の変哲もない自然の素材。そこに職人の手が伸び働くことにより、若狭の美が宿った物が生まれる。

私の作った箸が貴方の心と暮らしの空間の中で美を求め、詩を求め、貴方の生活の一端が飾られ、安らぎを感じ得る何ものかが生まれれば幸いです」

それが古井さんの思いです。